Pada Desember 2021, Ubisoft meluncurkan Quartz, platform untuk membeli Digits — playable NFT dari Ubisoft. Dengan begitu, Ubisoft menjadi perusahaan game besar pertama yang mencoba untuk membuat NFT. Namun, keputusan Ubisoft justru disambut dengan protes oleh para gamers.

Ubisoft bukan satu-satunya perusahaan game besar yang tertarik dengan NFT. Di awal tahun 2022, President Square Enix juga mengungkap ketertarikan perusahaan dengan berbagai teknologi baru dalam dunia game, termasuk blockchain dan NFT. Sekali lagi, surat terbuka dari itu disambut dengan protes atau bahkan cemooh dari para gamers. Meskipun begitu, hal ini tidak menghentikan Konami untuk meluncurkan NFT sebagai perayaan dari ulang tahun ke-35 dari seri Castlevania.

Pertanyaannya, apa yang membuat banyak gamers begitu antipati dengan NFT? Dan kenapa perusahaan-perusahaan game tetap tertarik untuk menawarkan NFT walau banyak gamers yang protes?

Serba-Serbi NFT

Sebelum membahas tentang keuntungan dan kerugian dari NFT, mari kita membahas tentang NFT itu sendiri. NFT merupakan singkatan dari Non-Fungible Token (NFT). Secara harfiah, “non-fungible” berarti unik dan tidak bisa digantikan. Sebagai contoh, Bitcoin — atau uang kertas — adalah sesuatu yang “fungible“. Jadi, Anda bisa menukar satu Bitcoin dengan Bitcoin lain dan nilai Bitcoin yang Anda miliki tetap sama. Sama seperti jika Anda menukar uang Rp100 ribu dengan uang Rp100 ribu lainnya. Walau uang yang Anda miliki tidak lagi sama, nilai dari uang itu tidak berubah.

Lain halnya dengan NFT, yang lebih menyerupai collectible atau barang yang diproduksi dalam jumlah terbatas. Misalnya, Anda mengoleksi kartu Yu-Gi-Oh. Kartu 2002 Blue Eyes White Dragon 1st Edition PSA 10 dan 2002 LOB 1st Edition Exodia The Forbidden One PSA 10, keduanya sama-sama kartu Yu-Gi-Oh paling mahal di dunia. Meskipun begitu, keduanya tetaplah kartu yang berbeda, yang punya nilai yang berbeda pula. Contoh lainnya, walau Lamborghini Veneno dan Koenigsegg CCXR Trevita merupakan mobil yang diproduksi dalam jumlah terbatas, keduanya bukanlah mobil yang sama.

NFT adalah industri yang masih sangat muda. Banyak orang mulai tertarik dengan NFT pada tahun lalu. Meskipun begitu, menurut laporan CNBC, total nilai jual-beli NFT telah mencapai miliaran dollar sejak beberapa tahun lalu. Misalnya, pada 2017, total nilai jual-beli NFT mencapai US$6,2 miliar. Sebagai perbandingan, total penjualan digital art ketika itu hanya mencapai US$1,9 miliar. Data itu diungkap oleh NonFungible, yang melacak data penjualan NFT.

“Saya merasa, karya seni dan barang koleksi kini menjadi komoditas terbesar dari NFT. Karena, barang-barang itu memang memiliki kriteria yang sesuai,” kata Jon McCormack, Professor of Computer Science, Monash University, pada CNBC. “Produk digital bisa ditiru dengan mudah. Memiliki Certificate of Aunthencity menjadi penting, karena ia bisa menjadi bukti bahwa Anda merupakan pemilik yang sah dari sebuah barang digital.”

Dalam satu tahun terakhir, industri NFT juga tumbuh pesat. Menurut analisa dari DappRader — perusahaan yang bertujuan untuk melacak NFT dan aset terdesentralisasi lainnya — pada Q3 2021, volum penjualan NFT naik 38.000%. Meskipun begitu, sebagian ahli khawatir, popularitas NFT yang meroket dengan begitu cepat akan menciptakan gelembung layaknya Dotcom Bubble.

Seiring dengan semakin populernya NFT, semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut serta. Tak terkecuali perusahaan game, seperti Ubisoft dan Square Enix. Sayangnya, keputusan perusahaan game untuk membuat NFT menimbulkan reaksi yang terpolarisasi dari para gamers. Sebagian gamers mendukung keputusan perusahaan game untuk membuat NFT, sementara sebagian yang lain menentang.

Melalui artikel ini, saya mencoba untuk melihat sudut pandang dari kedua kubu; baik orang-orang yang pro pada NFT, maupun orang-orang yang menentang keberadaan NFT, khususnya di bidang game.

Pro dari NFT di Game

Dulu, jika Anda ingin memainkan sebuah game, Anda harus membelinya terlebih dulu. Jadi, dengan mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, seseorang akan bisa mendapatkan pengalaman bermain dari game yang dia beli. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul model bisnis baru. Salah satunya adalah free-to-play. Sesuai namanya, game free-to-play bisa dimainkan dengan gratis. Hanya saja, game free-to-play biasanya memiliki item yang bisa dibeli oleh pemain, baik item kosmetik maupun item powerup.

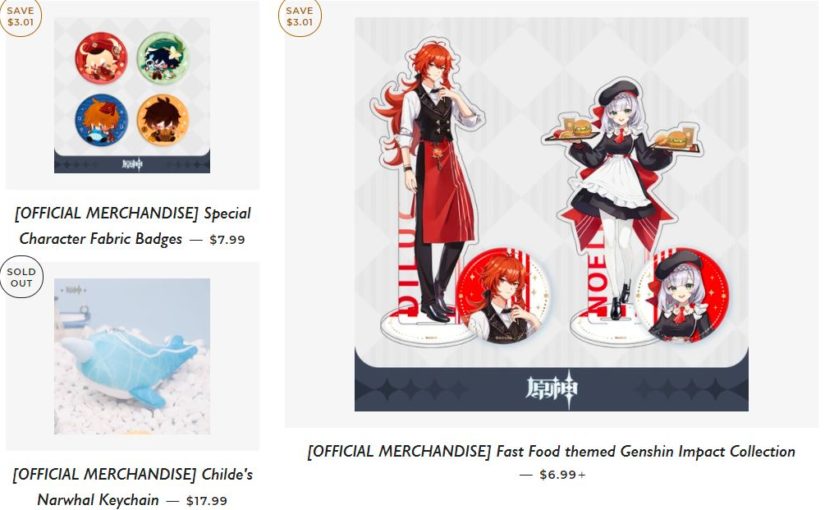

Dan jangan salah, model bisnis free-to-play terbukti sangat menguntungkan. Mari kita bandingkan Legend of Zelda: Breath of the Wild dengan Genshin Impact. Ketika Genshin Impact diluncurkan, banyak orang yang menganggap game buatan miHoYo itu sebagai “tiruan” dari Breath of the Wild. Sejauh ini, Breath of the Wild telah terjual sebanyak 24,13 juta unit. Di toko digital resmi Nintendo, game tersebut dihargai US$60. Jadi, total pendapatan dari game tersebut adalah US$1,45 miliar. Sebagai perbandingan, dalam waktu satu tahun, pemasukan dari Genshin Impact diperkirakan mencapai US$3,7 miliar.

Walau harus diakui, Genshin Impact juga menggunakan model bisnis gacha — yang menyerupai judi dan bisa mendorong pemainnya untuk menghabiskan jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah. Dan model bisnis ini memang menimbulkan kontroversi sendiri, yang pernah kami bahas di sini. Terlepas dari model bisnis yang kontroversial, keberadaan game seperti Genshin Impact menunjukkan bahwa gamers tidak segan-segan untuk menghabiskan uang demi mendapatkan karakter atau item dalam game. Sayangnya, saat ini, tidak peduli berapa banyak uang yang seseorang habiskan untuk membeli item dalam game, item itu akan hilang ketika server game ditutup.

Sebagai contoh, jika seseorang membeli skin X-Suit Firaun Emas di PUBG Mobile — yang dihargai Rp32 juta — skin tersebut akan hilang begitu saja jika PUBG Mobile tutup. Nah, di sinilah salah satu keuntungan NFT dalam game. Jika item dalam game dibuat menjadi NFT, maka pemilik akan tetap bisa menyimpan item tersebut dalam bentuk NFT di wallet mereka walau game sudah tutup. Dalam kasus skin X-Suit Firaun Emas yang saya contohkan, pemilik skin akan tetap memiliki versi NFT dari skin tersebut meski PUBG Mobile telah tutup.

Keuntungan lain yang bisa didapat oleh gamers dengan adanya NFT dalam game adalah munculnya model bisnis play-to-earn. Dengan memainkan game play-to-earn, pemain bisa mendapatkan uang, bahkan tanpa harus menjadi pemain profesional. Bagaimana mekanisme game play-to-earn? Sederhananya, pemain akan mendapatkan aset digital ketika bermain game. Aset digital itu bisa ditukar dengan cryptocurrency, yang nantinya, bisa ditukar dengan mata uang tradisional. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca artikel kami tentang blockchain gaming di sini.

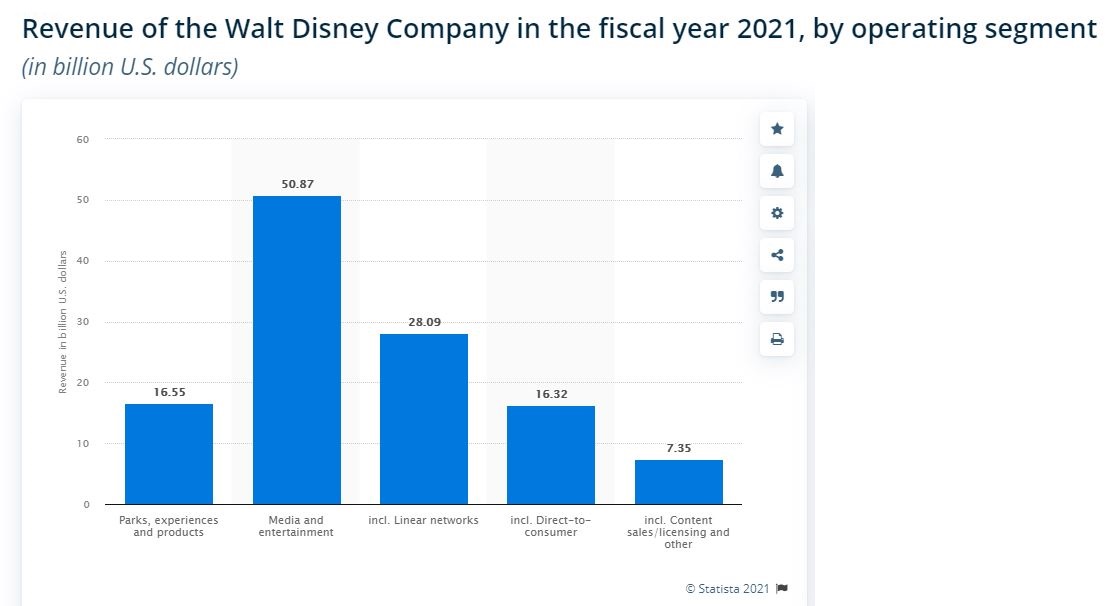

Keuntungan NFT untuk Developer Game

Adanya NFT di game tidak hanya bisa menguntungkan pemain, tapi juga kreator game. Salah satu keuntungan untuk developer game adalah potensi sumber pemasukan baru, yaitu biaya transaksi. Jika pemain bisa memperjual-belikan NFT di sebuah game, developer bisa memungut biaya dari setiap transaksi yang pemain lakukan. Dan hal ini bisa menjadi pemasukan baru untuk sang developer.

Keuntungan lain yang bisa didapat oleh developer adalah pemain punya alasan untuk bermain game. Selama ini, biasanya, orang-orang bermain game sebagai pelepas penat. Namun, dengan adanya model bisnis play-to-earn, ada hal lain yang bisa mendorong orang-orang untuk bermain game, yaitu untuk mendapatkan uang. Hal ini sempat dibahas oleh President Square Enix, Yosuke Matsuda, dalam sebuah surat terbuka.

“Baik dalam game online atau game single-player, pada awalnya, hubungan antara gamers dan kreator game adalah hubungan satu arah: kreator seperti kami menciptakan game yang akan dimainkan oleh konsumen,” kata Matsuda. “Sementara itu, blockchain game — yang baru muncul dan kini sedang tumbuh, –dibangun berdasarkan konsep token economy, yang membuka potensi untuk mendorong pertumbuhan industri game yang mandiri dan berkelanjutan.”

Lebih lanjut Matsuda menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri blockchain game adalah keberagaman, baik dalam cara pemain berinteraksi dengan game maupun alasan pemain bermain game. “Perkembangan token economy akan mendorong momentum dari keberagaman ini,” ujarnya. “Contohnya adalah konsep ‘play to earn‘ yang membuat orang-orang menjadi tertarik untuk bermain game.”

Axie Infinity adalah salah satu contoh game dengan model bisnis play-to-earn. Game itu sangat populer di Filipina. Menurut laporan Niko Partners, per April 2021, Axie Infinity telah diunduh sebanyak 70 ribu kali dan sebanyak 29 ribu downloads berasal dari Filipina. Sementara per Oktober 2021, jumlah pemain Axie Infinity di Filipina naik menjadi sekitar 300 ribu orang. Di bulan yang sama, total volum jual-beli di game itu telah menembus US$25 juta. Setiap harinya, total NFT yang terjual di Axie Inifity melebihi 50 ribu tokens.

Axie Infinity menjadi sangat populer di Filipina sehngga pemerintah pun memutuskan untuk mengeluarkan regulasi tentang cryptocurrency yang didapat pemain dari game tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan game play-to-earn memang bisa mendorong orang-orang untuk bermain game demi mendapatkan uang. Pada saat yang sama, model play-to-earn juga menciptakan masalah tersendiri, yang saya akan bahas dalam segmen berikut.

Argumen Kontra tentang NFT di Game

Menyertakan NFT dalam game memang memiliki keuntungan tersendiri. Namun, sebagian gamers tampaknya justru tidak suka jika perusahaan game membuat atau berencana untuk memasukkan NFT ke game mereka. Sebagai contoh, ketika Ubisoft meluncurkan platform Quartz — bersamaan dengan tiga NFT pertama mereka — reaksi gamers terpolarisasi.

Sebagian gamers, khususnya yang percaya dengan masa depan blockchain, menganggap bahwa keputusan Ubisoft akan membawa perubahan besar ke industri game. Karena, Ubisoft menjadi publisher game besar pertama yang memutuskan untuk membuat NFT. Di sisi lain, tidak sedikit gamers yang justru mengecam Ubisoft. Buktinya, video peluncuran Quartz — yang sekarang sudah menjadi menjadi video unlisted — mendapatkan 40 ribu dislikes dan hanya 1,6 ribu likes.

Salah satu hal yang membuat gamers tidak suka dengan potensi adanya NFT dalam game adalah karena keberadaan NFT membuka peluang bagi developer untuk mendorong pemain mengeluarkan uang. Seperti yang disebutkan oleh Economic Times, ketika bermain game, khususnya game AAA, pemain tidak hanya harus mengeluarkan uang, tapi juga menginvestasikan waktunya.

Tentunya, gamers ingin mendapatkan pengalaman bermain yang memuaskan. Dan pengalaman bermain itu bisa berkurang ketika developer masih mengharuskan pemain untuk membeli NFT. Masalah ini serupa dengan keberadaan microtransactions atau lootbox dalam game premium. Sebagai contoh, Star Wars Battlefront II. Game itu dijual dengan harga Rp479 ribu di Steam. Namun, game tersebut masih dipenuhi dengan lootbox dan microtransactions. Dan hal itu ini menuai kontroversi ketika Electronic Arts meluncurkan game tersebut di 2018.

Masalahnya, game NFT dengan model play-to-earn memang didesain sedemikian rupa agar gamers mau melakukan jual-beli dari aset digital yang ada. Alhasil, tujuan pemain untuk bermain tak lagi untuk bersenang-senang, tapi untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya, hal ini bisa membuat kepuasan bermain game menjadi berkurang.

Alasan lain mengapa para gamers tidak suka akan keberadaan NFT dalam game adalah karena banyaknya penipuan di ranah NFT. Jenis penipuan yang ada pun beragam, mulai dari giveaways palsu di Twitter untuk mendapatkan banyak retweets dan followers, tautan berbahaya yang disebarkan agar orang-orang mengklik tautan tersebut, sampai metode rug pull.

Secara sederhana, skema penipuan rug pull adalah ketika developer membawa lari uang investor tanpa menyelesaikan proyek yang mereka janjikan. Salah satu contoh model penipuan rug pull adalah Fame Lady Squad, yang mengklaim sebagai proyek NFT untuk pemberdayaan perempuan. Proyek itu diklaim dibuat oleh tiga perempuan, yaitu Cindy, Andrea, dan Kelda.

Ketiga perempuan itu memiliki avatar yang dibuat ke dalam NFT, yang kemudian bisa dibeli. Secara total, Fame Lady Squad berhasil mengumpulkan hampir US$1,5 juta dari investor dan komunitas sebelum mereka melarikan diri. Dan setelah diselidiki, diketahui bahwa Fame Lady Squad bahkan tidak didalangi oleh tiga perempuan, tapi oleh sekelompok pria asal Rusia, seperti yang dilaporkan oleh InputMag.

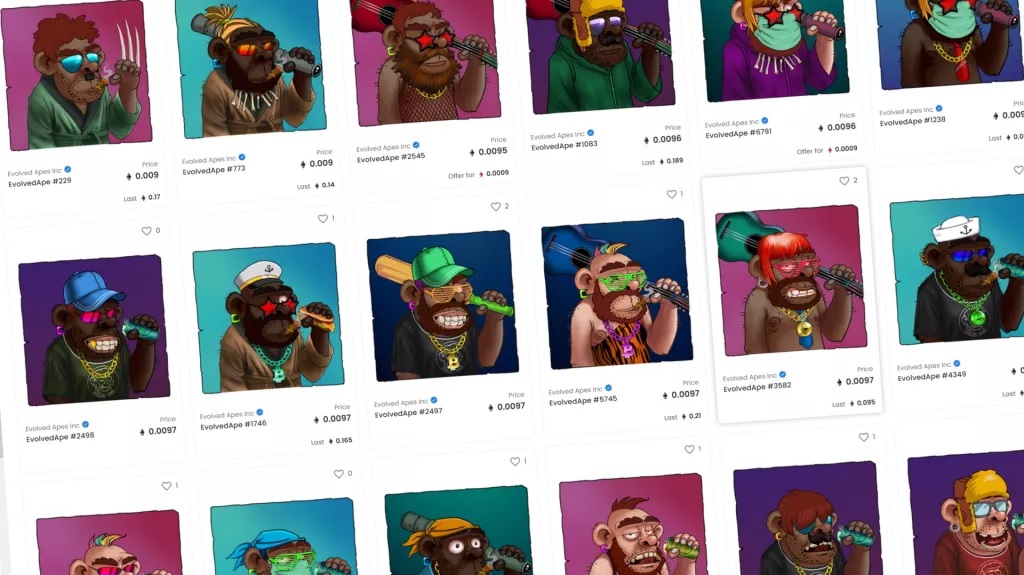

Pada awalnya, Evil Ape berjanji akan membuat fighting game, Evolved Apes. Dalam game itu, para pemain akan mengadu kera yang mereka miliki dengan satu sama lain. Pemain yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan Ethereum sebagai hadiah. Untuk bisa bermain, pemain harus membeli NFT dari karakter Evolved Apes, yang dijual di marketplace NFT, OpenSea.

Namun, untuk bisa membangun game Evolved Apes, Evil Ape akan memerlukan biaya. Karena itu, mereka menjual NFT dari karakter di Evolved Apes. Uang itu diklaim akan digunakan untuk biaya pengembangan dan marketing game. Namun, Evil Ape justru membawa kabur uang yang terkumpul — senilai US$2,7 juta — tanpa pernah meluncurkan game yang dijanjikan. Kabar baiknya — jika hal ini bisa disebut kabar baik — pemain yang sudah terlanjur membeli NFT masih dapat menyimpan NFT tersebut.

Masalah penipuan terkait NFT diperburuk oleh fakta bahwa belum ada banyak regulasi yang mengatur teknologi tersebut. Faktanya, Evil APe dilaporkan ke kepolisian di Inggris, yang merupakan markas dari kru Evolved Apes. Dan pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini mungkin akan sulit untuk diprotes. Karena, orang-orang yang sudah membeli NFT memang mendapatkan NFT yang mereka inginkan. Sementara masalah janji untuk membuat game yang tidak terpenuhi, pihak kepolisian menyebutkan bahwa game itu memang tidak menjadi bagian dari apa yang pemain beli, seperti dikutip dari PC Gamer.

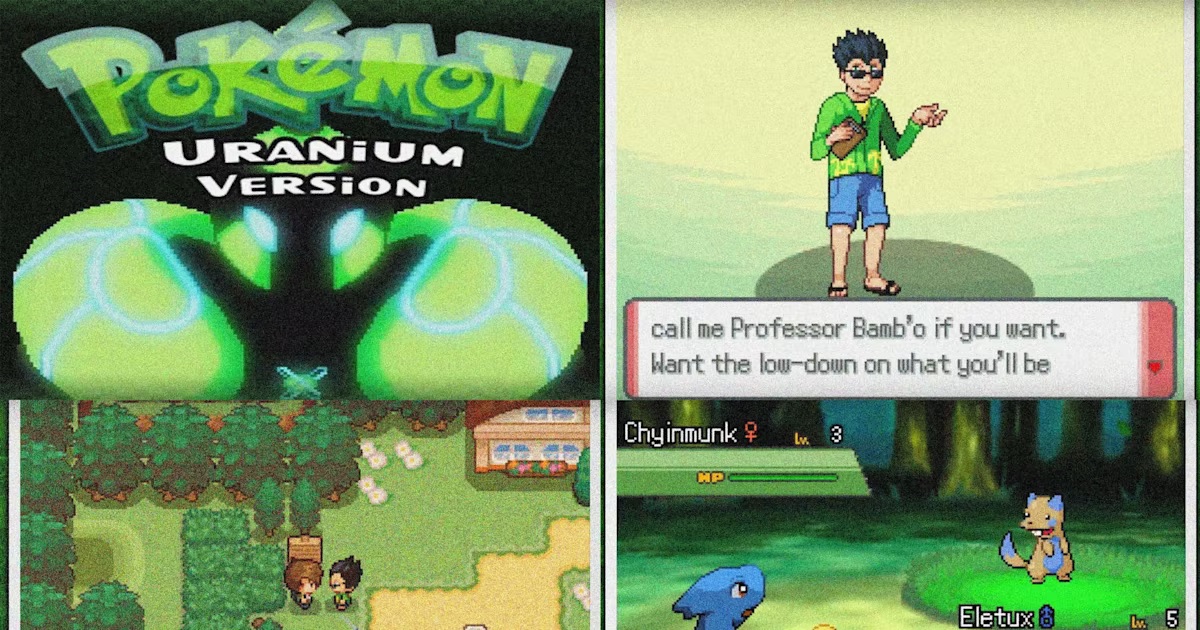

Dampak Buruk NFT ke Seniman dan Lingkungan

Selain gamers, kelompok yang cenderung menentang NFT adalah digital artists dan aktivis lingkungan. Bagi para digital artists, NFT memang sering disebutkan akan bisa menjadi mata pencaharian baru. Hanya saja, keberadaan NFT juga menimbulkan masalah tersendiri, yaitu membuat pencurian seni menjadi semakin marak. Memang, sebelum keberadaan NFT pun, pencurian karya digital adalah hal yang lumrah. Meskipun begitu, setelah NFT menjadi populer, tidak sedikit orang yang mencuri karya digital orang lain untuk menjadikannya sebagai NFT.

Masalah pencurian karya ini begitu marak sehingga salah satu comic artist dari DC Comics, Liam Sharp, memutuskan untuk menutup akun DevianArt miliknya. Melalui Twitter, dia menjelaskan, dia mengambil langkah drastis itu karena ada banyak karyanya yang dijadikan NFT tanpa izinnya. Seolah hal ini tidak cukup buruk, ketika dia melaporkan masalah ini ke pihak DeviantArt, laporannya justru diacuhkan, seperti yang dilaporkan oleh Futurism.

Sadly I’m going to have to completely shut down my entire @DeviantArt gallery as people keep stealing my art and making NFTs. I can’t – and shouldn’t have to – report each one and make a case, which is consistently ignored. Sad and frustrating. pic.twitter.com/oNH6yXQtyU

— Liam ‘Sharpy’ Sharp (@LiamRSharp) December 17, 2021

Sementara bagi aktivis lingkungan, alasan mereka menjadi antipati dengan NFT adalah karena ia memberikan dampak buruk pada lingkungan. Seperti yang disebutkan oleh Wired, marketplace besar untuk menjual NFT — seperti MakersPlace, Nifty Gateway, dan SuperRare — menggunakan Ethereum. Sama seperti Bitcoin, proses penambangan Ethereum memerlukan komputer yang bisa memproses kriptografi kompleks. Dan komputer itu biasanya membutuhkan energi besar.

Sebagai ilustasi, energi yang dihabiskan oleh penambang Bitcoin setiap tahunnya diperkirakan mencapai empat sampai lima terawatt-jam, atau sama seperti listrik yang dihabiskan oleh Hong Kong pada 2017. Sementara itu, daya listrik yang dihabiskan oleh penambang Ethereum setiap tahunnya diperkirakan sama seperti penggunaan listrik Libia. Dan semakin besar listrik yang penambang cryptocurrency habiskan, semakin banyak pula polusi yang dihasilkan.

Penutup

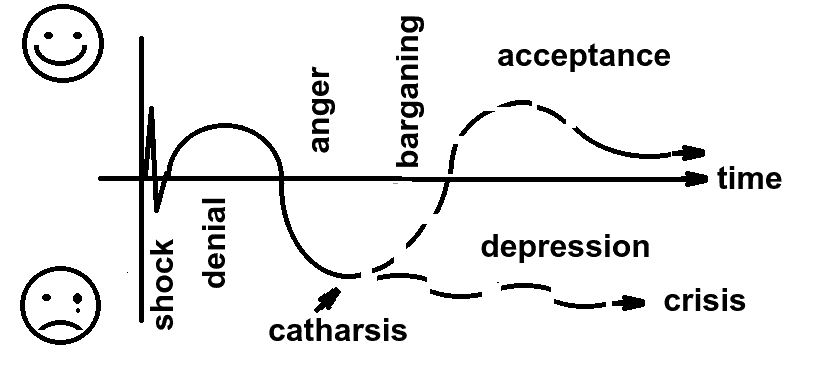

Teknologi baru biasanya menciptakan disrupsi di industri yang sudah ada. Namun, masyarakat cenderung enggan untuk mengadopsi teknologi baru. Sebagai contoh, sekarang, orang-orang sudah terbiasa untuk berbelanja melalui platform e-commerce. Tapi, beberapa tahun lalu, platform e-commerce sibuk untuk melakukan edukasi, meyakinkan konsumen bahwa mereka tidak akan tertipu jika mereka berbelanja secara online.

Saya rasa, hal yang sama juga berlaku untuk NFT. Mengingat betapa barunya industri NFT, tidak heran jika banyak orang yang masih sangat was-was, apalagi karena belum banyak atau bahkan belum ada regulasi yang mengatur tentang industri tersebut. Kabar baiknya, industri NFT masih terus berevolusi. Jadi, tidak tertutup kemungkinan, masalah-masalah yang muncul saat ini bisa diselesaikan di masa depan.

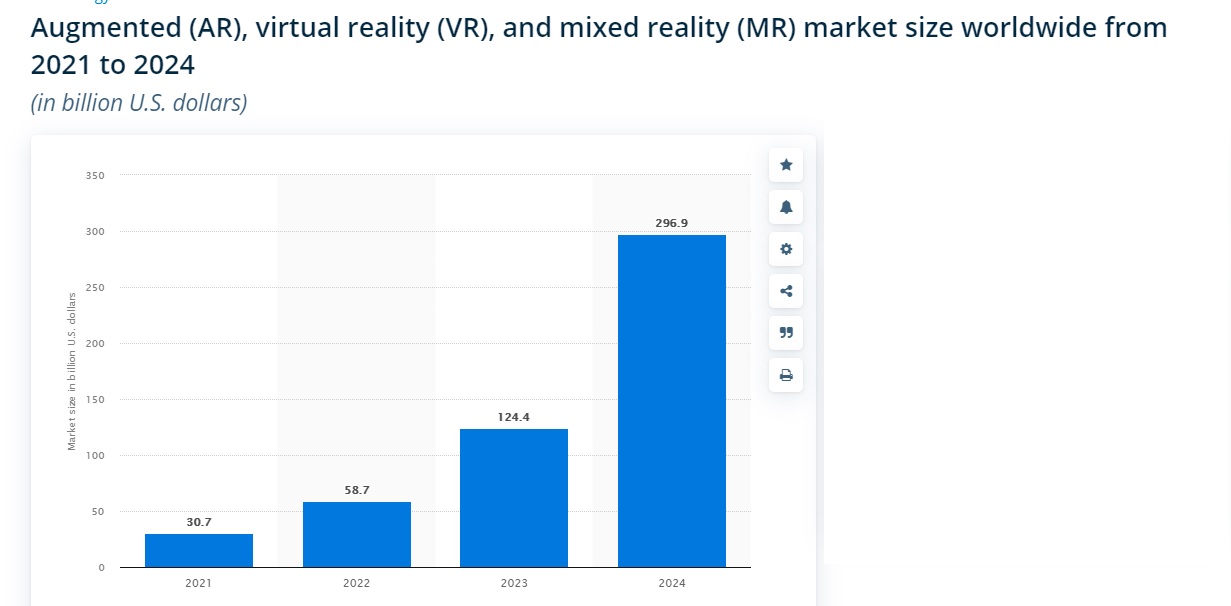

Satu hal yang harus diingat, tidak semua teknologi baru akan diadopsi secara massal. Tidak peduli seberapa besar hype dari teknologi baru, terkadang, teknologi itu memang hanya bisa menargetkan pasar niche. Salah satu contohnya adalah teknologi mixed reality. Jadi, walau industri NFT memang tengah menarik perhatian saat ini, tidak ada jaminan bahwa industri itu akan bertahan atau menjadi mainstream di masa depan. Saya rasa, hal ini akan tergantung pada pelaku industri NFT itu sendiri.

Sumber header: Pixabay