Pada bulan Juni 2010, aplikasi UberCab diluncurkan di San Francisco untuk memudahkan masyarakat memesan taksi. Tak butuh waktu lama, platform tersebut populer di seluruh kawasan setempat, kendati tarif layanan yang dikenakan jadi lebih mahal. Pengguna mau membayar lebih untuk efisiensi yang didapat.

Lima bulan kemudian perusahaan mendapatkan pendanaan awal $1,25 juta dari sejumlah investor. Merek pun diubah menjadi Uber karena mengakomodasi jasa transportasi yang merangkul pengemudi di luar taksi. Februari awal tahun berikutnya, Uber umumkan pendanaan seri A $11 juta.

Mantap dengan valuasi $60 juta, mereka resmikan kehadiran di New York. Masyarakat antusias dengan layanan baru tersebut, bahkan di fase awal wilayah ini jadi pangsa pasar terbesar Uber. Beberapa perusahaan taksi mulai menyerukan penolakan keras, mempertanyakan legalitas bisnis.

Akhir tahun 2011, Uber amankan pendanaan seri B senilai $32 juta, termasuk dari Jeff Bezos. Ekspansi internasional pun dimulai, Paris jadi sasaran utama. Umpan balik dari konsumen, soal harga dan ketersediaan, membuat perusahaan merilis berbagai varian produk, termasuk UberX untuk opsi layanan terjangkau.

Pertengahan tahun 2013, Uber ekspansi ke India dan Afrika. Dibarengi dengan pendanaan seri C senilai $258 juta. Valuasi perusahaan tembus $3,76 miliar, resmi dapatkan gelar unicorn. Lalu Juli 2016 mereka dapatkan pendanaan baru lagi $1,2 miliar dan membawa perusahaan pada valuasi decacron $17 miliar.

Singkat cerita, dengan dinamika bisnis yang ada termasuk ekspansi, perampingan bisnis dan pendanaan lanjutan, pada Mei 2019 mereka melakukan IPO di NYSE dengan kapitalisasi pasar menyentuh $75,5 miliar.

Dari perjalanan bisnis tersebut, ada beberapa hal yang bisa digaris bawahi: (1) bisnis yang berkembang cepat, (2) bisnis yang mengganggu, (3) bisnis dengan pertumbuhan nilai fantastis.

Terminologi “disrupsi” jadi momok

Model bisnis Uber lalu banyak direplikasi, termasuk oleh Gojek dengan menyertakan kearifan lokal – dalam hal ini moda transportasi ojek. Setelah jalankan bisnis dengan cara semi-konvensional sejak tahun 2011, pada 7 Januari 2015 mereka perkenalkan aplikasi perdana di platform Android dan iOS. Waktu itu menyajikan layanan transportasi, kurir instan dan belanja.

Welcome to the future of GO-JEK! Download aplikasi mobile GO-JEK di App Store or Google Play http://t.co/rQm1ISvVS9 pic.twitter.com/LoTgVY091S

— Gojek Indonesia (@gojekindonesia) January 7, 2015

Sama dengan Uber, layanan yang disajikan banyak diminati. Traksi melonjak tinggi dari waktu ke waktu, juga dukungan finansial dari investor. Pun demikian soal isu penolakan, baik oleh kalangan pengemudi ojek dan perusahaan transportasi, mereka juga sempat merasakannya. Bahkan beberapa kali mendapatkan “tekanan” regulasi, karena belum adanya payung hukum yang mengakomodasi model bisnis tersebut, waktu itu.

Itu baru dari ride-hailing, nyatanya masih terus bermunculan berbagai platform baru (e-commerce, digital wallet, SaaS, online learning dan lain sebagainya) yang coba menggantikan proses bisnis tradisional, juga mendapatkan sambutan luar biasa di tengah makin tingginya jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia. Sontak istilah “disrupsi” menjadi bahasan utama di berbagai pemberitaan, diskusi publik, hingga publikasi ilmiah.

Banyak perusahaan yang sudah melenggang sebelumnya merasa perlu untuk mengikuti tren yang ada, agar tidak tersingkir. Pada akhirnya jargon “transformasi digital” pun jadi ramai dikampanyekan. Pebisnis berbondong-bondong go-digital, mencoba mengadopsi teknologi terkini untuk mengakselerasi model bisnis. Dari yang paling sederhana seperti membuat akun media sosial untuk pemasaran, hingga menerapkan konsep ilmu data ke dalam bisnis.

Teknologi memiliki peran penting dalam disrupsi. Terlebih ia telah memiliki medium yang tepat untuk menghubungkan suatu layanan kepada penggunaanya, yakni perangkat komputasi – termasuk ponsel pintar. Jika tidak melalui aplikasi mobile, mungkin pertumbuhan Uber, Gojek, Tokopedia, Moka, Bridestory dan startup lainnya tidak secepat itu.

Kemitraan strategis melalui investasi

Banyak perusahaan besar yang sebelumnya moncer di pangsa pasar dibikin kalang kabut oleh startup digital. Sebut saja beberapa pusat perbelanjaan yang mengaku sepi pengunjung –dan sebagian mengurangi jumlah gerai—pasca booming layanan e-commerce di Indonesia. “Hukum alam” dalam bisnis tampaknya mulai tampakkan hasil: turut beradaptasi atau pelan-pelan mati.

Beberapa peritel mencoba mengubah pendekatan, misalnya Matahari Departement Store yang akhirnya merilis portal e-commerce. Pusat perbelanjaan lain mulai mengoptimalkan layanan berbasis aplikasi, seperti platform loyalty GetPlus di Grand Indonesia. Visinya pada peningkatan pengalaman pelanggan. Sejauh ini sektor consumer memang yang terlihat paling merasakan dampak disrupsi.

Pilihan memang ada dua, mengembangkan secara mandiri atau berkolaborasi dengan startup yang ada. Masing-masing punya implikasi. Pertama, jika memilih membangun pondasi digital secara mandiri, maka harus berinvestasi pada berbagai sumber daya termasuk infrastruktur dan pakar. Sementara untuk opsi kedua, jalinan kemitraan strategis dapat menjadi solusi, dan tampaknya jadi yang paling efektif untuk diadopsi.

Perubahan menuju ranah digital harus dilakukan secara cepat. Pasalnya teknologi itu sendiri berkembang sangat dinamis. Sementara eksekutif di korporasi harus tetap fokus pada peningkatan komoditas bisnis utamanya, merasa tidak punya waktu lebih untuk melakukan percobaan membuat solusi digital. Produk digital yang mencapai market-fit membutuhkan proses yang tidak sederhana – harus melakukan riset, validasi pasar, dan lain-lain.

Korporasi dapat menyesuaikan sinergi yang akan dibangun dengan visi bisnis yang dijalankan. Sebut saja untuk perusahaan di bidang finansial, mereka dapat merangkul startup fintech yang sesuai untuk mendukung pengembangan bisnis. Perusahaan di bidang asuransi, dapat mulai menggandeng startup insurtech untuk meningkatkan kehadiran dan kemudahan akses layanan ke publik.

Setelah menemukan startup yang sesuai dan mereka telah membuktikan product market-fit, selanjutnya dibutuhkan kerja sama untuk tahapan yang lebih eksklusif. Salah satunya dengan memberikan investasi –mengakuisisi beberapa persen kepemilikan saham—kepada startup terkait. Lantas jika inisiatif pengembangan kerja sama strategis ini menjadi perhatian khusus korporasi, pembentukan sub-perusahaan modal ventura dapat dilakukan.

Modal ventura korporasi di Indonesia

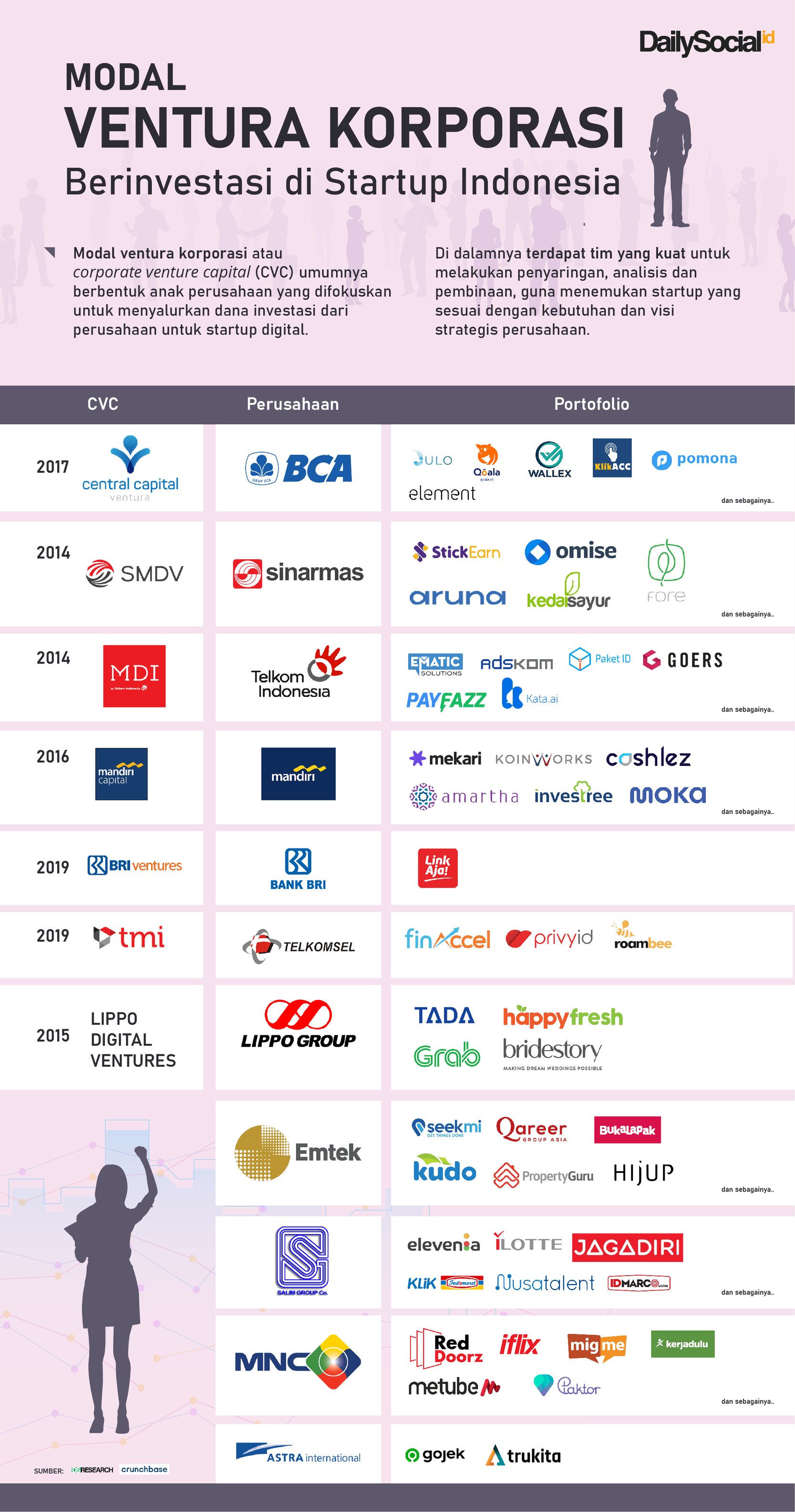

Modal ventura korpoarasi atau lebih dikenal dengan istilah corporate venture capital (CVC) umumnya berbentuk unit usaha terpisah (anak perusahaan) yang difokuskan untuk menyalurkan dana investasi perusahaan ke startup. Di dalamnya terdapat tim yang kuat untuk melakukan analisis dan penyaringan, guna menemukan startup yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Praktik pembentukan CVC mulai populer di Indonesia, seiring dengan kesuksesan yang berhasil ditorehkan – baik dalam bentuk kemitraan strategis dalam rangka peningkatan bisnis ataupun exit (IPO atau diakuisisi dengan nilai valuasi yang lebih tinggi) sebagai mekanisme investor dapatkan keuntungan finansial.

Fokus investasinya pun mudah dibaca, masing-masing mendalami sektor yang berpotensi untuk memperkuat lini korporasi. Ambil contoh Central Capital Ventura besutan BCA, portofolio yang disasar startup yang memberikan akses kemudahan finansial bagi konsumen maupun bisnis. Turunannya cukup beragam, mulai platform kredit, teknologi pendukung bisnis finansial, hingga asuransi. Pun demikian Astra Internasional yang fokus pada startup yang memberdayakan produk otomotif, seputar transportasi dan logistik.

Porsi lebih untuk startup tahap berkembang

Setelah sebelumnya debut dengan dana kelolaan hingga 3,5 triliun Rupiah. Beberapa waktu terakhir BRI kembali menyuntik modal tambahan senilai 500 miliar Rupiah untuk BRI Ventures. Selain untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham menjadi 99,97%, diharapkan mampu mengakselerasi anak perusahaannya tersebut. Angka yang fantastis untuk kick-off bisnis modal ventura baru.

CVC lain, Mandiri Capital Indonesia (MCI) telah berinvestasi ke 13 startup hingga akhir tahun 2019. CEO Eddi Danusaputro menyebutkan di tahun ini mereka masih punya amunisi 50 miliar Rupiah untuk diinvestasikan ke startup fintech lainnya. Terbaru mereka pimpin pendanaan pengembang platform perencanaan keuangan Halofina dalam putaran pra-seri A.

Nilai besar yang dikucurkan oleh korporasi ke CVC bukan tanpa alasan. Dari tren pendanaan yang ada, rata-rata mereka berinvestasi untuk startup di tahap berkembang (growth stage). Di fase ini startup biasanya sudah mampu membuktikan traksi dari ceruk pasar yang disasar. Seperti halnya Telkomsel Mitra Inovasi (TMI) yang baru dibentuk pertengahan tahun lalu, debut investasi pada putaran seri C Kredivo.

Pendekatan yang lebih mendalam dilakukan Telkom Group dengan membentuk program inkubasi dan akselerasi terpadu Indigo Creative Nation. MDI Ventures dilibatkan untuk mendanai startup yang dinyatakan lulus dari program tersebut.

Diproyeksikan akan makin banyak CVC

Meskipun tidak secara eksplisit mengumumkan keterlibatannya berinvestasi ke startup, beberapa perusahaan dikabarkan turut menjadi Limited Partner (LP) di venture capital. Bertindak sebagai LP artinya mereka mempercayakan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan dana ke startup yang tepat, alih-alih membentuk tim atau anak perusahaan sendiri dalam memproses investasi dari hulu ke hilir.

Startup digital yang berhasil tunjukkan nilai kompetitif di pasar dan dukungannya terhadap industri yang sudah berjalan, diyakini akan menarik perhatian lebih banyak korporasi untuk terlibat ke dalam ekosistem, khususnya membentuk CVC. Selain studi kasus dari dalam negeri, sebenarnya di luar negeri pun perusahaan kelas dunia juga sudah turun tangan ke dalam ekosistem.

Kabar terkini beberapa perusahaan milik negara lain juga tertarik untuk membentuk anak usaha di bidang modal ventura. Bank BNI dan Pegadaian disebut-sebut tengah matangkan strategi investasi untuk perkuat lini binsis perusahaan.