Ini adalah bagian II dari dua tulisan. Tulisan Bagian I menyajikan pandangan Co-CEO Famous Allstars Alex Wijaya dan Arief Rakhmadani tentang lanskap creator economy, monetisasi, hingga regulasi di Indonesia.

Bagaimana perjalanan transisi ketika Famous dan Allstars merger?

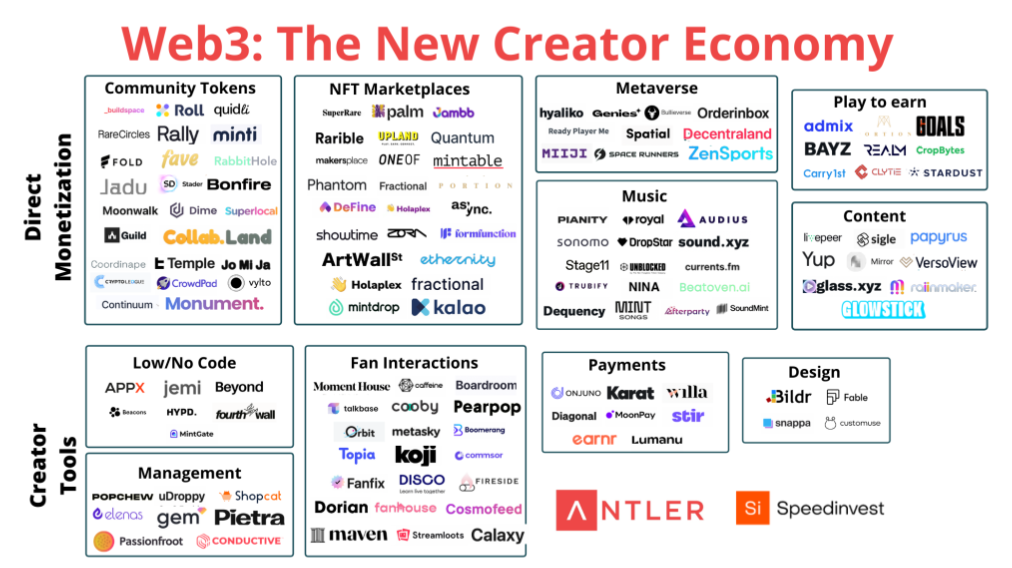

Arief (Ar): Pasca-merger, Famous Allstars (FAS) punya tiga pilar bisnis, yaitu (1) agency yang menghubungkan brand dan kreator, (2) talent yang kini menjadi bagian dari ekosistem creator economy, dan (3) teknologi melalui platform Allstars.id. Bagi kami, tiga pilar ini menjadi landasan kuat untuk bergerak ke area yang berpotensi berkembang, baik ketika masuk ke Web2 maupun Web3.

Alex (Al): Biasanya saat merger, [bisnis] terpotong kanan-kiri karena ada duplikasi. Interestingly, ketika GoViral, Avenu, Indovidgram, dan KokikuTV bergabung menjadi Allstars, dan Allstars bergabung dengan Famous, seluruh model bisnisnya tidak saling menduplikasi.

Indovidgram bergerak di media yang berfokus pada pengembangan kreator di komunitas. Modelnya similar dengan KokikuTV dan Avenu, tapi masing-masing bergerak di bidang F&B dan beauty-fashion. Sementara, GoViral bergerak di community and buzzer. Ketika bergabung menjadi Allstars, seluruh pilar bisnis kami saling melengkapi satu sama lain. Meski bergerak di industri berbeda, tetapi tujuannya tetap sama.

Pada saat itu, Famous adalah conventional agency yang bekerja sama dengan brand untuk menciptakan influencer campaign marketing, project, atau strategy. Seluruh model bisnisnya saling bersinergi di mana Allstars jadi memiliki agency, menghubungkan dengan brand. Famous justru mendapatkan inventory yang bisa dibawa ke brand.

Bagaimana platform Allstars.id memenuhi ekspektasi para kreator dan brand?

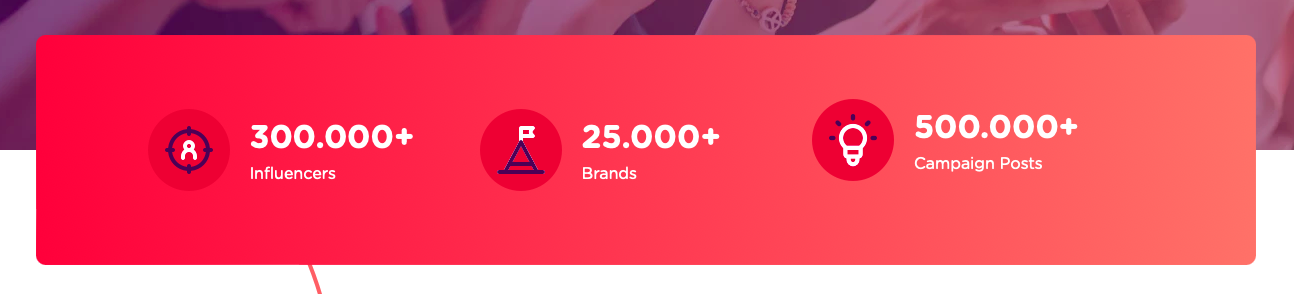

Ar: Feedback dari kreator dan brand menjadi faktor mengapa bisnis FAS terus berkembang. Salah satu yang diinginkan brand pada influencer tech platform adalah kapabilitas untuk melihat kinerja secara demografi. Di Allstars.id, brand bisa melakukan pencarian berdasarkan delapan kategori demografi. Misalnya, sebuah brand ingin mencari kreator dari Surabaya dengan jumlah follower berkisar 1.000-10.000 dengan budget sekian. Justru banyak brand yang bekerja sama dengan influencer atau kreator skala kecil.

Dari sisi kreator, mereka ingin tahu berapa rate card untuk karyanya. Kami lalu bikin fitur kalkulator, semacam simulasi, untuk menghitung itu. Misalnya, biaya engagement rate 3% itu sekian harga yang pantas. Jadi, kami mengembangkan tools berdasarkan feedback dari mereka. Tim produk kami juga berikan masukan, seperti aspek keamanan dan pembayaran. Contoh lain, kami minta pertimbangan dari kreator, kapan idealnya withdraw saat proyek selesai.

Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan fitur measurement di platform Allstars.id untuk mengetahui performance dari kreator dan brand. Kapabilitas ini kemungkinan juga akan jadi platform independen (terpisah) karena banyak kreator dan brand yang ingin tahu kinerja mereka. Selain itu, kami juga sedang sesuatu yang menarik juga, yakni live streaming.

Dalam mengukur metrik sebuah campaign, bagaimana mengembangkan tools untuk akomodasi kebutuhan dari berbagai kategori brand?

Ar: Secara garis besar, kami mengembangkan tools dari pre-planning, campaign, hingga post-campaign. Misalnya, brand ingin menggunakan sebanyak 50 influencer untuk sebuah campaign. Brand ingin tahu berapa engagement rate atau konten yang dikerjakan kreator, sesuai kesepakatan atau tidak.

Sebetulnya, untuk metrik ini, kreator bisa saja lihat dari social media asset mereka. Tapi fitur kami kan langsung dalam satu platform. Untuk mengukur metrik berdasarkan kategori brand berbeda, sebetulnya ada banyak. Misal, Return of Investment (ROI), atau engagement rate dan cost per view sebagai standar metrik. Untuk saat ini, kami belum sedalam itu [mengembangkan tools] untuk metrik yang lebih kompleks, seperti jumlah penjualan yang dihasilkan dari sebuah campaign atau dari mana datangnya penjualan,

Al: Alasan kami bentuk Allstars.id sejak awal karena ingin mengakomodasi kebutuhan UMKM. Selama ini kebanyakan yang pakai agency adalah brand-brand besar. Tapi creator economy kan tidak cuma dibutuhkan oleh big brand, tetapi UMKM. Biaya agency itu mahal dan UMKM tidak mungkin pakai itu. Mereka butuh job, dengan jumlah follower yang kecil, bagaimana cara mereka monetisasi jasa atau karya. Apabila UMKM mendapat job, mereka dapat meningkatkan popularitas, skillset, dan audiens.

Bicara soal pengembangan inovasi, platform kami memampukan brand untuk filter kreator atau influencer yang mereka cari. Begitu juga sebaliknya, influencer juga bisa mencari brand. Selain itu, we take it further [kapabilitasnya] di mana brand dapat mencari kreator berdasarkan demografi follower-nya. Ini bisa menjadi starting point yang baik karena kami kembangkan kapabilitas dari sisi discoverability dan analitik yang lebih dalam.

Dulu brand bikin campaign menggunakan jasa agency, mereka bertemu untuk diskusi, lalu buat laporan dalam bentuk power point. Di platform ini, aktivitas campaign dapat dimonitor di dashboard. Brand bisa pakai kapabilitas yang kami sediakan, misalnya tracking campaign secara real time, tidak perlu lagi agency kirim laporan dalam bentuk Power Point. Brand bisa memonitor kinerja influencer yang mereka pakai, seperti jumlah post, like, comment, atau berapa ROI yang diperoleh dengan budget sekian.

Seluruh kapabilitas ini akan membawa Famous Allstars ke next level. That’s what we aim, kami push dari sisi teknologi, bukan cuma [mendigitalisasi] cara konvensional dari cara sebuah agency bekerja.

Apa saja rencana yang tengah disiapkan FAS tahun ini?

Al: Di luar pengembangan fitur, kami percaya ada future plan yang menarik dan akan menjadi fokus kami selanjutnya, yakni creator venture.

Creator venture adalah sebuah kolaborasi antara FAS dan kreator untuk mendirikan sebuah bisnis. Ini bukan sesuatu yang baru, hanya istilahnya saja. Model bisnisnya pun lama. Contohnya, Geprek Bensu merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh kreator/influencer. Contoh lain, Kylie Jenner mendirikan usaha skincare dan kosmetik.

Sebelumnya, kami sudah membentuk joint venture bersama RANS Entertainment untuk mendirikan media baru Bund Lifetainment, lalu investasi dari EMTEK untuk mendirikan 1ID Entertainment. Kedua, kami berkolaborasi secara individu dengan Bayu Skak, salah satu talent kami, untuk memproduksi film “Youwis Ben”.

Kami melihat creator venture akan menjadi the next wave to go. Ini menjadi salah satu cara kami melangkah ke level selanjutnya. Kami tak cuma menjadi stakeholder, mengelola talent, atau menghubungkan brand, tetapi juga memperat hubungan dengan memperdalam bisnis bersama kreator. Saya yakin setiap kreator punya passion, tetapi mungkin belum tentu bisa dijalankan atau dimodali sendiri. Di sini, mereka akan punya kepemilikan dari bisnis yang mereka bangun.

Apakah [cara ini] make sense untuk menjadi sustainable business? Selama ini kami kerja sama hanya sebatas commercial atau transactional deal. Tapi, kami ingin selanjutnya ingin menjadi partner, bukan agency atau management. Creator venture akan menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kreator mana yang bisa jalan bersama FAS.

Bagaimana model bisnis creator venture?

Al: Kami mengidentifikasi dua pilar menarik, yakni F&B dan beauty. Kami melihat kedua bisnis ini sustainable dan cukup everlasting, punya high growth margin, profit proven, dan industrinya tidak akan mati–bukannya tidak berdampak ya. Selain itu, ada banyak kreator atau influencer di dua sektor ini.

Kami eksplorasi sektor beauty di Indonesia, karena pemain lokal dan potensi pasarnya sangat besar di Indonesia. Kami lihat acceptance terhadap brand lokal sangat tinggi. Begitu juga dengan appetite pasar, mereka punya daya eksplorasi besar.

Esensi dari creator venture adalah kreator punya kepemilikan dari bisnisnya. Modelnya ada dua, (1) membentuk joint venture (JV) dan (2) memberikan investasi ke bisnis yang sudah dimiliki kreator. Variasi kepemilikan [saham] sesuatu kesepakatan, tetapi intinya bisa saling co-own.

Apakah FAS berencana untuk fundraising di 2022?

Al: Semua yang kami sampaikan di atas, mulai dari mencari talent, mengembangkan inovasi, dan membuat venture baru, that takes funding. Sejak bulan lalu, kami berbicara ke lebih dari sepuluh venture capital (VC). Goal kami, bukan soal funding semata dan neglect VC yang sudah pernah berinvestasi di FAS, tetapi mencari sinergi. Creator economy luas sekali, makanya VC yang dapat memenuhi goal kami menjadi penting karena mereka akan membawa dan menghubungkan FAS ke network yang lebih luas.

Dalam konteks creator venture, apabila salah satu VC yang kami jajaki punya expertise atau portofolio di F&B dan beauty, ini bisa memudahkan kami untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jika ada talent hebat di F&B, kami bisa hubungkan ke jaringan yang dimiliki VC. Jadi, kami mencari expertise, network, dan portofolio agar kami dapat mengakselerasi bisnis yang akan kami bangun.

Terkait investasi dari EMTEK, tentu ada sinergi besar karena EMTEK adalah media mogul. Fokus kami tetap di media entertainment dan sinergi EMTEK akan memudahkan kami mengembangkan talent. EMTEK punya ekosistem, kami bisa berperan sebagai sourcing talent buat mereka juga. Itulah pilar kerja sama kami dengan EMTEK. It’s beyond than funding.

Lagipula, kami jadi lebih mudah membangun creator venture ini karena memanfaatkan ekosistem besar milik EMTEK untuk akselerasi pertumbuhan bisnisnya.